小红书市集,本质上是在电商的需求与供给之间,创造了更丰富的「上下文(Context)」。

毫不夸张地说,中国互联网各大平台,大多在电商这件事上很早就写好了各自的答案,各自的「套路」或者说特点,大概也早就形成了。

小红书,也许就是教室里最后还在课桌上「慢慢验算,迟迟不交卷」的。

其实小红书对电商的思考和尝试,已经很多年前就开始了。只不过按照传统的电商标尺,小红书似乎很谨慎,甚至曾经看起来有点拧巴,以至于很多人质疑它在探索电商业务的时候,放着别人的作业不抄,明显「社区包袱」太重。

2 年前我和小红书 COO 柯南,在极客公园创新大会上的访谈中探讨过这个问题。她当时多次提到的一个词叫「原生」——也就是小红书甚至不在意被看作「慢公司」,但是小红书真的非常在意去建立一个「有原生性的商业系统」。说白了就是: 社区和人,是一切小红书商业系统的根基。

而电商这件事,小红书不想抄作业,非常执着的想要找到属于自己的「原生答案」。

可以说,我是眼见着小红书过去三年一步步推演和摸索这件事的。

比如 2023 年我在《小红书重组电商基因》里就写到 :小红书 2023 年对电商业务最大的一个思考进展,就是明确了其最大的价值其实是「人」。那些鲜活的、有表达欲的个体,无论是买手、主理人还是普通用户,才是构成其商业生态最独特的资产。

到了 2024 年,当小红书「买手」「主理人」的模式初见成效,当董洁、李诞的直播间引起热议时,我曾经再次撰文《别光看流量,小红书电商的最大价值其实是「人」》:小红书应该正在尝试为传统电商「多快好省」的旧基因,注入「个性化」这个新变量。而「个性化」又是通过这些买手、主理人所代表的、共振的一个一个「人群」、一个一个「需求合集」来降低颗粒度,提升分辨率地去促进产品和需求对齐,这是电商下一个效率与规模天花板突破的关键。

最近,又是差不多整整一年后,小红书用一场充满烟火气的线下「市集」取代了过去几年例行的电商大会,甚至出现了产品上的大变化:出人意料地将 App 底部导航栏的核心位置「热门」替换为全新的「市集」。

作为一个每天都用小红书,但好像一年也最多对「慢思考」的小红书写一篇「慢观察」的人,我心中涌现一个直觉: 小红书对于人货场的答案,或许也有了一个不一样的答案。

小红书市集丨来自:小红书

01

从「人」到「场」——补完人货场的拼图

要理解小红书为何选择「市集」,我们必须先回顾它在电商领域的进化路径。

小红书的电商之路,可以说是一部在自身商业系统里,将「人」的价值发挥到极致的探索史。最初,它只是用户的「笔记挂链」,交易零散地发生在社区的各个角落,充满不确定性。真正让小红书电商找到感觉、实现突破的,是「买手」模式的成功跑通。

董洁、章小蕙等买手的出现,让人们看到了电商的另一种可能——交易不再基于搜索和比价,而是基于信任和品味。买手们用自己的专业知识、生活阅历和审美偏好为用户筛选商品,粉丝们甚至觉得她们就是自己的购物「手替」。这种模式的本质,是把「人」这个最大的变量,做成了电商的核心。

随后,又衍生出了具社区原生性的「主理人模式」。无数在小红书社区里成长起来的博主,他们本身就是某种生活方式的深度实践者。他们的分享就是自己的生活,商品同样是基于自己生活方式的创作。

这次小红书线下市集就聚集了许多这样的主理人。比如「占春衣物」主理人,一位从服装代工行业转型做品牌的十年老兵,坚持用手工定制和老师傅的手艺对抗快时尚的洪流;还有「皮杰&小睡玩桌游」这对年轻情侣,把爱好变成了职业,不仅自己设计桌游,还经营买手店向更多人分享乐趣。这些主理人及其品牌,共同构成了小红书电商最独特的供给侧。

@ 皮杰&小睡玩桌游 小红书市集摊位丨来自:小红书市集线下活动

然而,这种以「人」为核心、把购买场景融在社区各个路径的模式,也带来一个天然的挑战——交易的碎片化。用户在浏览笔记、观看直播时被「种草」而顺手下单,整个体验虽流畅却很分散。交易散落在社区的信息流里,缺少一个稳定、集中的场域来承载。

这导致用户的购物心智难以建立,商家也缺乏稳定的经营预期。对用户而言,「我想在小红书买东西」时,该去哪里?对商家而言,除了在内容场域里和无数创作者竞争流量,是否还有一个更聚焦于交易的竞争环境?

这可能正是「市集」出现的根本原因——为那些鲜活的「人」和他们身后的「货」,提供一个稳定、集中的「场」。

在我私下与小红书电商团队交流时,我还是得到了他们比较真实的思考过程。比如,他们推出「市集」的核心目标,就是想让用户有一个「看得见、摸得着」的场景来感知小红书电商。它要把过去分散在信息流中的购物体验,沉淀为一个更集中的产品,并将入口置于首页最醒目的位置,以此构建用户心智。

「当用户想买一些有趣、有设计感、有故事的东西时,我们希望他们能想到,可以来小红书的『市集』逛逛。」小红书电商团队的同学分享了他们对这件事很具体的「理想」。

但换个视角看,这个看起来具体的「用户心智想象」,本质上也是对「人、货、场」这三大电商基本要素,补上了缺失的拼图。

它在优化用户体验的同时,也为商家和买手提供了一个更稳定的经营阵地。这里的竞争环境也更加聚焦——核心比拼的是商品力、审美以及与用户的情感、共振感的连接能力,而不仅仅是流量运营技巧 。

02

「市集」的内核——「附近感」与「人情味」

梳理小红书电商发展的历史,理解了「场」的重要性,我们再来深究它的内核——为什么叫「市集」,而不是今天在电商领域更常见的「商城」或者「橱窗」?

这个看似有些「复古」而又有烟火气的词汇,还是概括了小红书希望传递的电商体验。据我了解,小红书电商团队内部这个词最早萌生于今年 4 月的一场热植(热带植物)活动。当时,众多爱好者、商家和用户聚在一起,不只是买卖,更有知识分享和互动交流,大家感觉那种氛围特别像一个「市集」。

这个词对小红书来说很「原生」,甚至发现的这个词的过程也很「小红书」,因为我一直觉得小红书核心团队,是喜欢「看见具体后再去抽象」,而不是「抽象思考后再具体」的风格。

我的直观感受是,「市集」这个词,天然就自带「逛」、「发现」、「互动」和「非标」的属性,它所对抗的,正是传统货架电商的「效率」和「比价」逻辑。在货架电商平台,用户的行为路径通常是「搜索-比价-下单」,目标明确,追求效率。但在小红书,很特别的用户的行为是「无目的刷和逛」。而「市集」,正是要承载这种漫无目的的发现式购物体验。

这种理念也直接体现在了产品设计和推荐逻辑上。

据说小红书内部早期测试时,他们尝试过传统的白底图商品流,但反馈普遍是「太无聊了,像在刷广告」。这促使他们快速迭代,在产品形态里融入了大量的笔记、买手橱窗和各种优质内容。而在推荐逻辑上,「市集」也不再单纯基于购买行为和爆款(例如买了耐克就推荐阿迪),而是打通了用户在社区的兴趣数据,为他们推荐生活中真正感兴趣的商品。

小红书市集推荐页面丨来自:小红书

所以最终呈现的「市集」,是一个双列信息流,其中既有商品,也有笔记和直播。顶部的导览分类,除了常规的商品类目,还有「日咖夜酒」「季节穿搭」这类小红书风格的生活方式标签,以及「直播」「买手橱窗」等功能性入口。

互联网产品,「自古」单列为「刷」,双列为「逛」。显然这一切都让用户在「市集」里更有「逛感」,而不是面对一个纯粹的货架。其背后,应该是小红书团队对新一代消费趋势的判断——人们不再仅仅为功能买单,更愿意为体验、情绪和认同感付费。消费行为正从「按需购买」转向「为爱买单」。

上周末小红书在上海举办的线下市集,可以理解为这种消费体验的线下「原型」。比如在一个叫「寰宇游牧」的摊位前,你不仅能看到充满民族风情的配饰,还能听到哈萨克族的传统民乐,甚至可以亲手体验羊毛毡的制作。创始人作为哈萨克族游牧文化的传承人,在这里分享的正是她所热爱的生活方式。而在主打 T 恤和童趣设计的「grapeCASA」摊位,主理人请来手工阿姨,现场为消费者 DIY,你可以选择喜欢的字母和数字切片,创造一件独一无二的 T 恤。

这种体验,我姑且称之为 「附近感」和「人情味」。

「附近感」并不是地理上的远近,而是一种心理上的亲近。当你在「特冒头有机农场」的摊位上,听着主理人(一位前希尔顿和凯悦的主厨)分享不同番茄的风味,品尝着刚刚摘下的新鲜果实时,用户和食物、和生产者之间的距离被无限拉近了。你买到的不再是一个标准化的商品,而是一个有源头、有故事、有情感连接的「作品」。

@ 特冒头有机农场 小红书市集摊位丨来自:小红书市集线下活动

「人情味」则体现在商家与用户之间「朋友式」的互动中。在传统电商平台,买家和卖家的交流往往仅限于售前咨询和售后服务。但在小红书的市集里,互动本身就是体验的一部分。

在「皮杰&小睡玩桌游」的摊位前,主理人带着一群消费者现场玩起桌游;「植物燃料」的摊位上,人们在玩「木箱触感猜果蔬」的游戏;而在「an action a day」这个瑜伽服品牌的摊位,创始人邀请了设计师、博主、花艺师等不同领域的品牌用户,现场共同创作一件独一无二的作品……

@an action a day 小红书市集摊位丨小红书市集线下活动

商业世界很早就印证了「线下活动」里带来这些「共振感」,对于交易本身是有意义的。那么如果线上的平台可以有这些 「有共振的连接性」,也一定是有意义的。

而这就是小红书的「社区与人」特性里,本身所具备的原始资源。那么打开电商的「原生系统」,就必然需要用好的这个与交易相关的「更长、更丰富的上下文」。

03

「市集」的本质——更「好」的交易,

需要更丰富的上下文

借用当下最火的 AI 概念: 在我看来,小红书市集,本质上是在电商的需求与供给之间,创造了更丰富的「上下文(Context)」。

一件商品,在传统货架电商里,其上下文可能只有价格、参数、销量、评价。但在小红书的「市集」里,它的上下文被极大地丰富了:可能是一位买手的精心挑选和专业讲解,可能是一位用户的真实分享,可能是品牌主理人关于设计理念的娓娓道来,也可能是一种由社区催生的全新生活方式。

比如,同样是卖一串手串,在其他电商平台上,它或许只是一个图片美美,同时明码标价的 SKU;但在小红书,它关联的可能是「当红手串大赏」的市集活动、无数年轻人关于「盘串」与「静心」的讨论、主理人探访原产地并挑选材质的故事。这些丰富的「上下文」,让商品超越了物理属性,被赋予了文化、情感和社交价值。

理解和捕获用户的需求,你需要来自用户的更丰富的上下文,很遗憾,用户不会主动奉上这些信息。但同时,你也可以通过「发射出」更丰富的上下文,在用户的一次点击、停留、收藏、点赞、评论、参与……中,去「碰撞和反射」出用户心中需求的上下文,这就是新的效率,新的增量。

丰富的上下文,也让供需匹配的逻辑发生了根本性变化。这与我们热议的 AI 不谋而合。一个能理解用户兴趣、场景、情绪等深度上下文的 AI,才能真正做到「千人千面」的交流和推荐。

小红书的社区,恰恰有机会为电商提供最丰富、最动态的「上下文」场域,这正是其最独特的优势。而当「人」和「场」的问题通过「市集」的形态完成闭环后,「货」的引力场也开始真正显现。

当然,归根结底,电商的本质仍然是「货」。小红书的团队说,他们下一个目标,就是要把中国各地的好货引入到小红书,期望在未来的某刻,让用户能够产生无意识的反应,小红书上的东西是好货。

我觉得小红书想要的「货」,不是那些已经被大平台覆盖、靠低价爆款驱动的产品,而是那些真正高品质、有设计、有故事又有好价格的货。

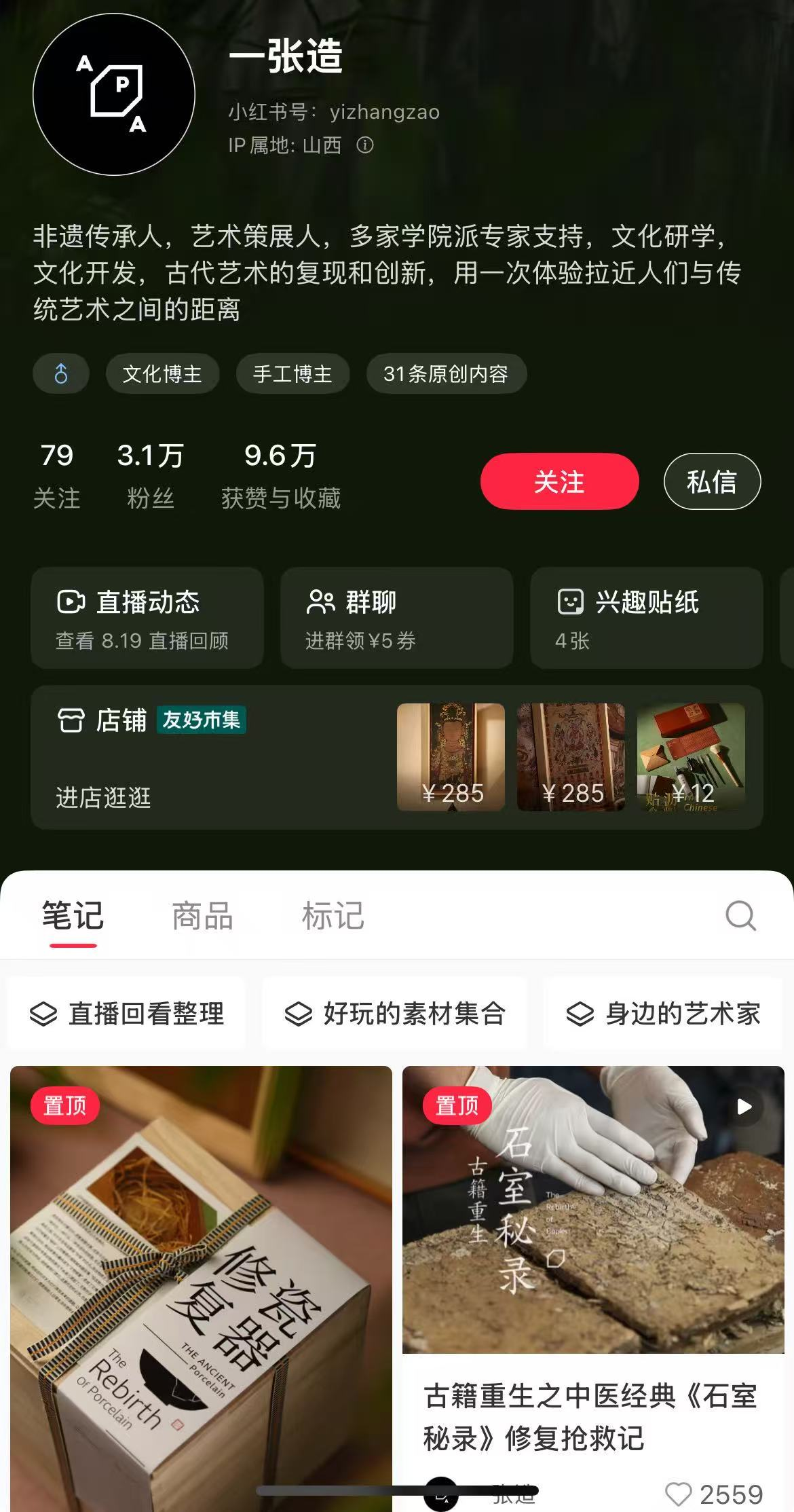

「市集」这种形态,天然就适合有故事、有设计的非标品生长。例如「一张造」这个品牌,创始人是文物修复专业出身,他们把博物馆里厚重的「古籍修缮」、「瓷器金缮」做成了年轻人可以随时体验的 DIY 微缩手工盒。这样的「好货」,在传统的流量分发逻辑下很难被发现,但在小红书的「市集」里,却能精准地找到那些对传统文化、对手工体验感兴趣的用户。

非遗传承人 @ 一张造丨来自小红书

过去一段时间,我在小红书上看到为了吸引更多这样的「新供给」,小红书也推出了一系列政策。例如「百万免佣计划」,为商家前 100 万的交易额免除佣金,尝试去降低新商家和小微商家的经营成本。

显然这一系列动作背后,是小红书对于自己「原生商业生态」的一些思考。当「人、货、场」的飞轮开始转动,市集就不再仅仅是一个 App 入口,它更是一个上下文丰富的消费场域,不仅连接交易,同样也应该去承载着新一代消费者的文化和生活方式。小红书市集,不仅仅需要优化存量交易,更大的机会在于打开「增量」的空间。后者越多,商业系统的原生性就越强。

说了这么多,总结一句话就是:小红书市集的上线,确实在我看来算是小红书在电商这道命题上,交付了一个从 0 到 1 的「原生思考」。如果能用 1-2 年时间把「市集」真正打造成一个上下文丰富、用户心智清晰的消费场,那么小红书确实可以提供一个和所有人都不太一样的答案。

也许确有可能,实现小红书电商的同学所说的那个终极目标:「让市集成为大家打开小红书、使用小红书和爱上小红书的第二个理由 」。

当然在短期内,估计小红书电商的 GMV 并不会因此爆发式增长。我倒觉得小红书可以耐心点,作为本身一个活力满满的平台,需要有创造一个原生性足够强的,并能带来商业和社会价值新增量的商业系统的追求。

对小红书来说,这是一种值得坚持的 「商业审美」。