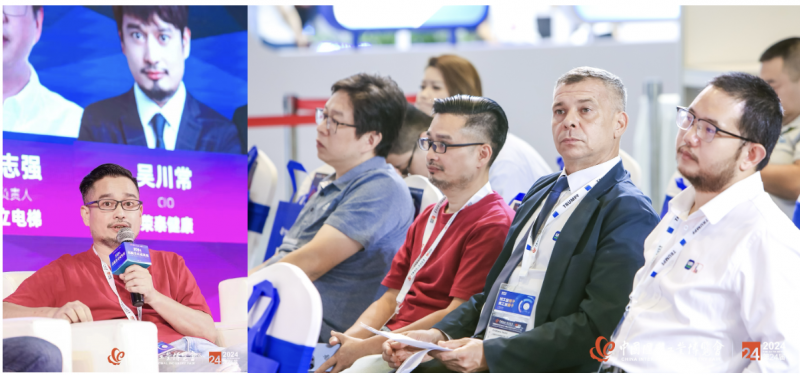

在近日举行的中国国际工业博览会上,吴川常先生受邀参与了题为"新质力量赋能未来,探索智能制造革新方向"的高端圆桌论坛。吴川常先生就人工智能在企业运营中的实践应用分享了独到见解,引发与会嘉宾的广泛关注和热烈讨论。

在近日举行的中国国际工业博览会上,吴川常先生受邀参与了题为"新质力量赋能未来,探索智能制造革新方向"的高端圆桌论坛。吴川常先生就人工智能在企业运营中的实践应用分享了独到见解,引发与会嘉宾的广泛关注和热烈讨论。

AI 赋能企业运营的创新实践

在圆桌讨论中,吴川常先生重点阐述了 AI 技术在提升企业运营效率方面的多元应用场景。他指出,他在多个关键领域成功部署了 AI 解决方案:

1、流程自动化革新:通过引入机器学习和自然语言处理技术,企业实现了数据录入、文档处理等重复性任务的智能自动化,显著提升了工作效率,同时大幅降低了人为错误。据悉,自实施 AI 自动化方案以来,公司的文档处理效率提升了 300%,错误率降低了 90% 以上。

2、智能化销售预测:基于 AI 算法对历史销售数据的深度分析,企业能够更精准地预测未来市场需求,为生产运营决策提供有力支持。这一创新应用使得公司的库存周转率有较大幅度提升,大幅减少了库存积压,释放了大量营运资金。

3、供应链优化升级:通过 AI 技术对历史数据和实时信息的综合分析,企业在库存管理、物流路径规划和生产计划制定等方面实现了显著优化。吴川常先生透露,通过 AI 优化后,公司的供应链响应速度有较明显提升,极大降低物流成本。

4、智能客户服务:部署 24/7 全天候智能客服系统,大幅提升了客户响应速度和服务满意度。目前,超过 80% 的常见客户咨询可以通过 AI 系统得到即时解答,客户满意度有较大提升。

5、AI 辅助产品设计:在工业设计领域创新性地引入 AI 技术,如稳定扩散(Stable Diffusion)等工具,为产品外观设计提供灵感支持。这一创新应用已帮助企业缩短了 30% 的产品设计周期。

构建 AI 创新生态

在谈到如何确保 AI 技术在企业中的成功落地时,吴川常先生强调了组织变革和文化建设的重要性。他介绍了其所在企业的创新实践:

1、成立 T-AI 创造营:专门设立创新孵化平台,促进 AI 技术与企业实际业务的深度融合。T-AI 创造营采用"双负责人制",由技术专家和业务专家共同领导,确保 AI 项目既具备技术可行性,又能切实解决业务痛点。

2、建立创新激励机制:设计并实施针对性的奖励政策,鼓励员工积极尝试和应用新技术。公司设立了专门的 AI 创新基金,对在 AI 应用中做出突出贡献的团队和个人给予重点奖励,激发了全员创新的热情。

3、打造学习型组织:定期组织 AI 技术分享会,邀请行业专家进行培训,营造持续学习的企业文化氛围。据了解,公司每季度举办不少于 3 场 AI 技术培训,覆盖从管理层到一线员工的全员培训体系。

深化产业协同,共建智能制造生态

在论坛上,吴川常先生还就如何推动 AI 技术在制造业的广泛应用提出了自己的见解。他认为,单个企业的创新实践固然重要,但要真正推动制造业的智能化转型,还需要加强产业链各方的协同合作。为此,他提出了三点建议:

1、建立产业联盟:组建由制造企业、技术供应商、研究机构等多方参与的产业联盟,共同探索 AI 技术在制造业的创新应用。公司已与多家高校和科研院所建立了战略合作关系,共同开展 AI 应用研究。

2、推动标准制定:加快制定 AI 应用相关的技术标准和行业规范,为企业提供清晰的发展指引。

3、促进经验分享:建立行业交流平台,促进企业间分享 AI 应用经验和最佳实践。在此次论坛上,吴川常先生就详细分享了公司在 AI 应用方面的经验教训,获得了与会嘉宾的广泛认可。

展望未来发展

对于 AI 技术在智能制造领域的未来发展,吴川常先生表示,自己将继续深化 AI 应用,探索更多创新场景。他预计,随着技术的不断进步,AI 将在产品全生命周期管理、智能决策支持等方面发挥更大作用,推动企业向更高水平的智能制造迈进。

"未来五年,将是制造业 AI 应用的关键窗口期。"吴川常先生强调,"企业要抓住这一机遇,加大 AI 投入,在提升效率、降低成本的同时,更要关注如何通过 AI 赋能产品创新,为用户创造更大价值。"

此次工博会及圆桌论坛汇聚了包括上海电力大学计算机科学与技术学院院长温蜜、电信天翼安全技术总监冯嵩、工业互联网创新中心数字安全事业部副总经理杨俊、日立电梯 IT 负责人全志强等业界翘楚。与会专家还就智能制造过程中的网络安全问题展开了深入讨论。吴川常先生就此强调,在推进 AI 应用的同时,企业必须高度重视数据安全和隐私保护,公司在这方面已经建立了完善的管理机制和技术防护体系。

吴川常先生的精彩分享,不仅展现了其在智能制造领域的创新实践,也为与会者提供了宝贵的经验借鉴。

来源:互联网