知乎「吾辈问答」世界睡眠日特辑,直击当代年轻人睡眠危机

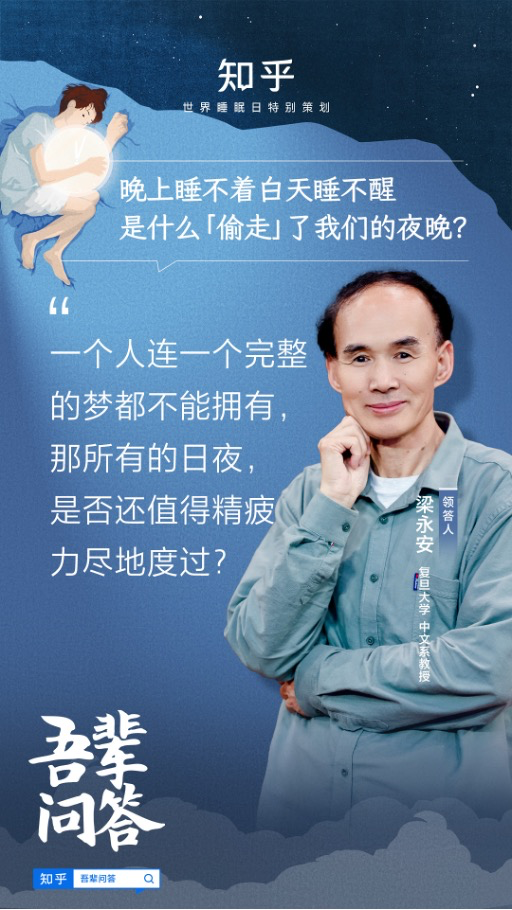

在 3 月 21 日世界睡眠日之际,知乎「吾辈问答」栏目发起了一场以「捍卫睡觉权利」为主题的讨论。复旦大学中文系教授梁永安、北京大学哲学系教授何怀宏作为领答人,与众多知乎答主一同参与。他们从职场文化、心理机制、社会现状、睡眠科学等角度解构年轻人面临的睡眠困境,看见当代人在时间夹缝中的生存状态,找寻更多「可能的解法」。

《2024 中国居民睡眠健康白皮书》显示,中国居民平均睡眠时间仅为 6.75 小时,远低于世界平均水平。而这一困境在年轻人群体中体现得尤为明显,「间歇性失眠」「主动熬夜」「报复性清醒」等睡眠问题成为越来越多人生活中的痛点,睡眠正在成为最容易被剥夺的资源。

复旦大学中文系教授梁永安在回答中,首先用数据例证了日本、韩国、美国以及中国都存在严重的睡眠不足问题,并特别指出我国青年的睡眠困难往往来自工作压力,「尤其集中在互联网、公务员、商贸和建筑行业,这些行业的日均睡眠时间普遍低于 6 小时」,其中通勤时长和职场压力是两个具体原因。

梁永安认为,「无论从社会学角度还是文化学角度,对这一代青年都必须给予特别的关注」。在回答结尾,他还特别提及了海明威的《老人与海》中关于睡眠的描写:老人在白天打到了鱼,又得而复失,但在夜晚却能恬然入睡。梁永安称,「日有所思,夜有所梦,但如果一个人连一个完整的梦都不能拥有,那所有的日夜,是否还值得精疲力尽地度过?」。

「缺什么都不要缺觉」,何怀宏表示,睡眠比膳食营养、运动锻炼更为重要。他分享自己的睡眠体验,称每晚睡六到七个小时,中午还会小憩一两个小时,并表示自己「从来不熬夜写作,因为我认为熬夜抢来的时间最后还是要还回去」。何怀宏同时指出,睡眠焦虑不仅来自个人,也有时代与社会的原因,例如对就业、医疗、生养、教育等问题的焦虑。

「晚上睡不着白天睡不醒,是什么『偷走』了我们的夜晚?」这个问题也引来了知乎用户们从各种角度进行解答。

科普作家、2021 年度新知答主「瞻云」从科学的角度解释了现象背后的原理,称「晚上睡不着,白天睡不醒」这一现象为「睡眠-清醒时相延迟障碍」。心理学话题下的优秀答主解磊,以科幻小说《仿生人会梦见电子羊吗?》为例,称睡眠和做梦是比图灵测试更强的判断机器人是否有人性的信号,而当下人工智能快速发展的进程预示着,「机器睡觉」在未来将成为可能。「AI 都快梦到电子羊了,你凭什么不让我好好睡觉」,解磊呼吁人类必须好好珍惜睡眠和做梦这项权利。

每一代人都有自己的问题,也有自己的回答,「吾辈问答」是知乎推出的深度内容 IP,聚焦于当下大多数人关心的社会议题,以问答的方式分享每个人的知识、经验和见解。此前「吾辈问答」推出了春节特别策划,倾听关于好好过年的「众声回响」。此次正值世界睡眠日,这场关于「睡眠主权」的讨论,直面年轻群体的睡眠困境并寻求更好的解决之道。