如果软件做的好,必须要做自己的硬件。

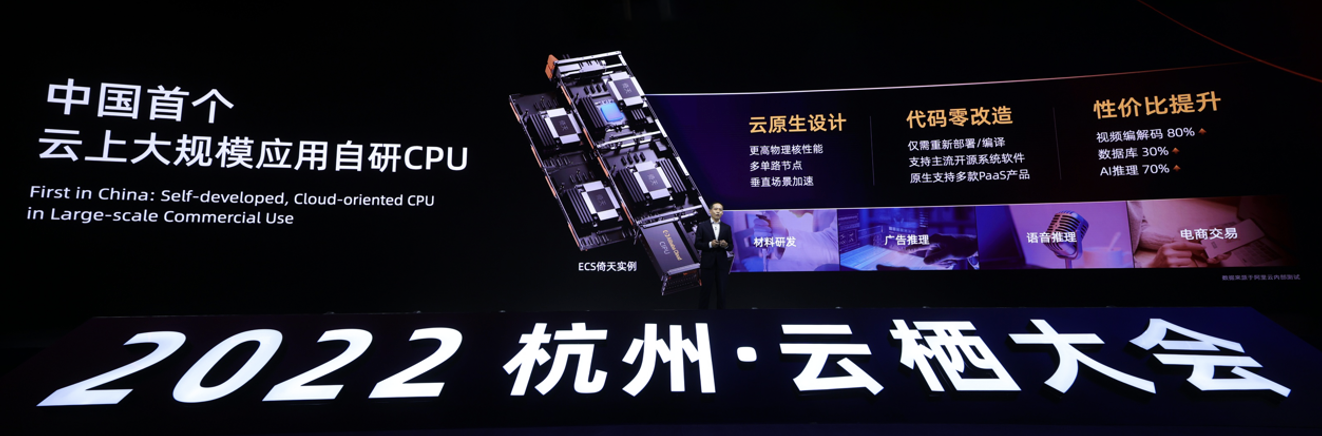

11 月 3 日,在 2022 杭州云栖大会上,阿里巴巴公布了自研算力体系新进展,其自研 CPU 倚天 710 已经在数据中心大规模部署,并以云的形式服务阿里巴巴和多家互联网科技公司,成为中国首个云上大规模应用的自研 CPU,实现算力攻坚重大突破。未来 2 年,阿里云 20% 的新增算力将使用自研 CPU。

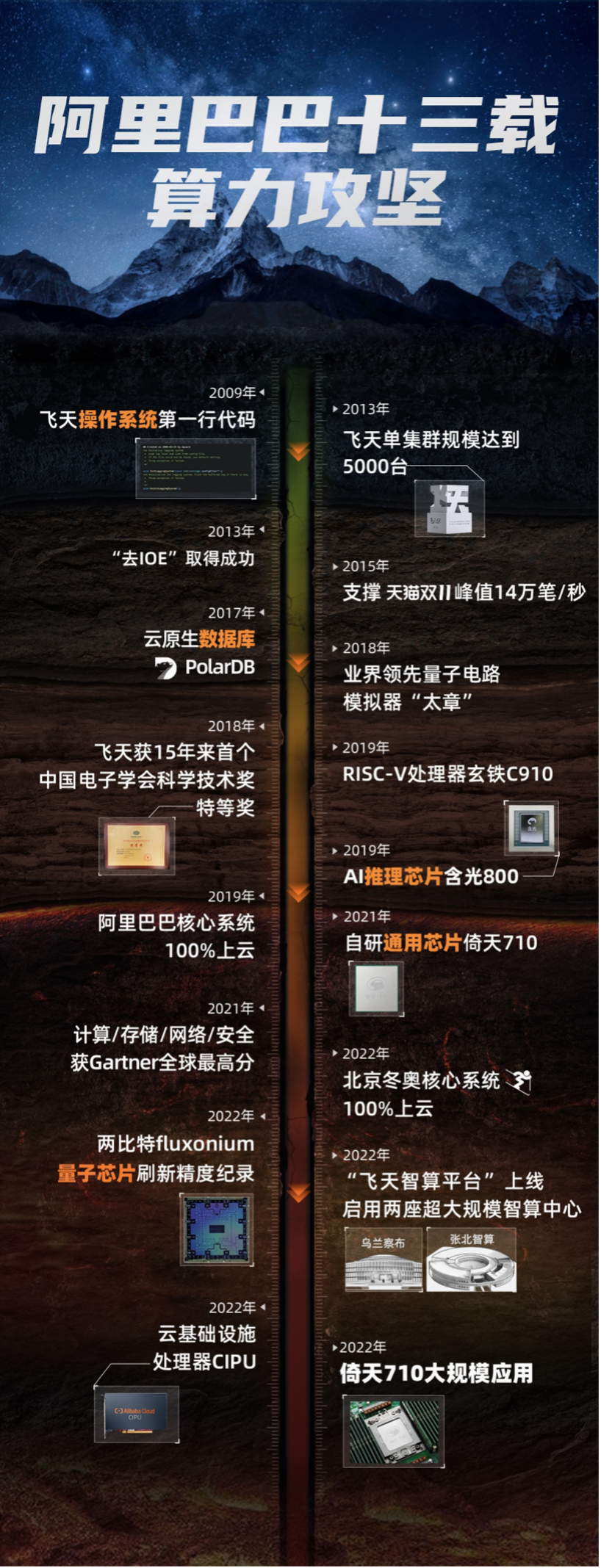

2009 年,阿里巴巴成立阿里云,并投入研发自研云操作系统飞天,这是阿里巴巴探索算力的起点,拉开了中国自研云计算操作系统的序幕。飞天操作系统用分布式架构替代传统 IOE 架构,不仅解决了阿里巴巴业务高速发展带来的算力挑战,也让算力成为一种可在线获取的公共服务。

在这之后的五年,阿里云实现了一系列世界级突破。2013 年,阿里云在全球范围内首次突破单一集群 5000 台服务器规模(飞天 5K),并率先对外提供这一能力。此后,飞天操作系统成功支撑了十多年双 11 和 12306 春运购票等极限并发场景。

随着云计算应用规模不断扩大,阿里云打破单纯的软件创新模式,开始深入数据中心内部做体系化创新,以云的形态来定义 IT 软硬件体系。在数据库方面,阿里云用开源 MySQL 替代传统 Oracle 后,进一步推进自研之路。2017 年,阿里云发布首个云原生数据库 PolarDB,计算能力最高可扩展至 1000 核以上,性能比开源 MySQL 高 6 倍。近几年,阿里云连续进入 Gartner 全球数据库领导者象限 。

2017 年,阿里云推出第一代神龙架构,通过软硬一体化技术来提高云计算的性能输出,实现了性能的 0 损耗,首次让云计算的算力潜力彻底释放。如今这一架构已升级为全新的云基础设施处理器 CIPU,可替代 CPU 来管理和加速计算、存储和网络资源,在飞天和 CIPU 的加持下,PolarDB 数据库的全局一致性读性能提升 10 倍。

这些核心技术也加速了智能计算的发展。2022 年,阿里云推出飞天智算平台,基于底层网络、计算等核心技术的突破,可以为人工智能、生命科学、医疗制药、自动驾驶等领域的企业提供更高效的智能计算服务。数据显示,飞天智算可将计算资源利用率提高 3 倍以上,AI 训练效率提升 11 倍,推理效率提升 6 倍。

技术上的连续突破,推动了云计算产业的快速发展,原生长在云平台之上的应用不断涌现,全面上云逐渐成为企业的核心战略,而全球云计算的产业规模也迫近万亿美元。

如果说云计算的第一个十年是由规模驱动软件技术的发展,那么今天云计算则进入了一个全新的阶段。去 IOE 之后沿用下来的算力体系正在迎来新一轮的变革,AWS、阿里云等主流云厂商率先启动了新型硬件和芯片的研发。

2018 年,平头哥成立,致力于打造端云一体的芯片产品,阿里巴巴的算力体系再一次得到补强。次年,阿里巴巴第一颗芯片含光 800 问世,这是一颗为 AI 场景深度定制的芯片,进一步提升了 AI 场景计算的效率,并逐步应用图像识别、搜索推荐等场景。

与此同时,阿里巴巴也在向更高难度的算力发起挑战。2021 年,阿里巴巴发布首款通用 CPU 芯片倚天 710。该芯片为云而生,是云计算产业和传统半导体产业融合的新产物,同时兼顾性能与易用性。在 2022 云栖大会上,阿里云宣布自研 CPU 倚天 710 已大规模应用,阿里云未来两年 20% 的新增算力将使用自研 CPU。这不仅对中国芯片产业意义重大,更是云计算重塑算力体系的重要一步。

面向正在爆发的万物互联终端,阿里巴巴聚焦研发 RISC-V 架构处理器,这一架构被认为是继 ARM、x86 架构之后,中国芯片产业的第三条路。目前,平头哥已推出高性能 RISC-V 处理器玄铁 910 等多款产品,并领导了 11 个重要技术方向,成为全球 RISC-V 技术与生态发展的引领者。

从世界上第一台电子计算机 ENIAC 诞生起,算力的载体经历了从大型机、小型机、PC、移动终端以及云计算的演变,但算力的终极形态远未到来,科技企业仍在向新的技术发起挑战。面向未来的新型算力技术,阿里巴巴在存算一体芯片、量子计算等领域取得一系列突破,2022 年,基于新型超导量子比特 fluxonium,达摩院量子实验室成功设计并制造出两比特量子芯片,实现了单比特操控精度 99.97%,两比特 iSWAP 门操控精度最高达 99.72%,取得此类比特全球最佳水平。