3月28日,好未来升级为“乐外教”英语品牌,同时面向中小培训机构推出 “AI哈佛外教课”,标志着好未来在教育To B领域迈出实质性一步。

3 月 28 日,好未来升级为「乐外教」英语品牌,同时面向中小培训机构推出「AI 哈佛外教课」,标志着好未来在教育 To B 领域迈出实质性一步。

3 月 3 日,阿里钉钉发布教育信息化产品「钉钉未来校园」,希望面向中小学提供一套校园数字化管理平台+校园智能硬件的整体解决方案。

2 月中旬,腾讯首度公布教育业务及产品版图,在 9 条业务线与 9 条产品线的版图中,多项布局重合最多的焦点,也是打造「智慧校园」。

2018 年,在线教育几乎全线亏损,很多创业者折戟沉沙,加上监管趋严,这一年很多教育机构在资本寒冬中经受着严峻的考验,但另一边多年不愠不火的教育 To B 领域却不小心迎来自己的风口,教培巨头、资本大佬纷纷入局,有投资者提出 To B 将是未来十年创新创业的新焦点,更有创业者喊着「万亿 To B 市场」跑步入场。

缓慢的 To B 市场

时光回到 5 年前,笔者负责的市场团队策划一个在线模考招生引流活动,鉴于部门技术水平有限,决定选择第三方技术平台的服务,经过多方对比,我们选中了校宝在线的在线模考功能,但经过多轮测试之后,发现该模考功能并不能完全满足我们的营销需求,遂弃之。

此事过去半年,师资团队找到我们说,校宝的在线模考功能可以满足我们市场需求了。惊讶之余,获悉,在我们决定不采用校宝之后,校宝团队与师资部门进行对接,经数月需求分析以及研发,终于推出了满足我们需求的产品,不仅如此,该产品几乎可以被行业任何一家使用。

当时感叹,To B 生意真不好做!

从笔者这个故事中不难看出,To B 业务为什么在国内发展缓慢了。

1、产品研发周期长和服务偏重。To B 的业务肯定是为了满足培训机构的需求,然而作为产品提供者最难做到的是产品要接地气,并且还要有一定的前瞻性。不接地气的产品,性能再好,培训机构也不会买单;此外,即使是同一类培训机构,线上和线下的逻辑也有区别,导致开发各领域都能适用的产品难度大成本高,产品交付周期就会比较长,对产品的设计必须要有一定的前瞻性。这就要求产品团队能够深入市场调研,对细分行业有足够的认知,把握一定时期内的行业趋势,在产品研发初期就要想好怎么升级,往哪个方向迭代,否则重复的研发也会拖垮自己的团队。因此一个强大的线下销售团队加上一个强大的产研团队是做好这件事的基础。

2、签约周期太长,风险较高。To B 的产品调研如果不彻底,很容易掉入假需求和单一需求的陷阱,通过大量人力物力研发的产品可能只是某个别公司的需求,这对于产品提供方来说是致命的,更痛苦的是,传统机构办公网化进度慢,习惯新的操作系统需要容错和时间成本,购买决策慢还是好一些的,甚至会有调研很久的公司,最后又不买单。通常情况下,To B 机构是要研发适用于大众培训机构的产品,同一产品开发 B 端客户越多,成本就越低。

3、C 端红利太大,创业者更倾向于短期利益。国内的人口流量红利太大,随便做点什么项目都可以赚到钱,加上资本的推波助澜,走 C 端市场是更快捷的赚钱途径,所以很少有团队把目光投向 B 端服务。

然而随着资本寒冬来临,在线教育盈利困难,培训机构跑路频发,To B 服务优势凸显。

To B 服务崛起的机遇

之所以 To B 迎来发展机遇,根本原因是 To C 模式出现了问题。

1、获客成本提升。从 2017 年开始,无论是传统培训机构,还是在线教育,获客成本都直线提升,有 K12 在线教育机构获客成本直接突破千元大关,盈利模式堪忧,多数创业者从 To C 模式转变为 To VC 模式,资金断流,这是 2018 年机构频繁跑路的根本原因,简言之,流量红利消失了,竞争加剧,迫使创业者转移赛道。

2、资本寒冬,培训机构需要开源节流。在笔者所在的公司,为了满足互联网化需求,组建了一个 20 多人的 IT 团队,但随着市场行情的变化,人力成本的压力就很明显了,为了开源节流,IT 团队首当其冲进入被裁名单,而公司的 IT 需求也由自主研发转为第三方采购,从结果来看看,大大节省了费用,并且还在一定程度上减少了各部门争抢资源的内耗,提升了效率。人力成本贵的时候,买服务就更便宜,To B 服务爆发的机会就来了。

3、To B 服务模式趋于成熟。目前市场主流的 To B 服务更多是为教培机构赋能,例如 SaaS 服务,网校系统、营销工具等,市场都有很成熟的产品可供选择,教培机构无需自己组建团队研发,就能快速将公司的部分运营和产品实现互联网化。教培机构实现系统化和互联网化的重要性不言而喻,就连俞敏洪老师在年初给高管的五封邮件中也提到,今年要努力推进「三化」(标准化、流程化、系统化)普及,对新东方而言,IT 系统自然可以组建团队进行开发,那么对中小机构而言,采购第三方服务无疑是最佳选择。

教育 To B 的形式

目前国内的教育 To B 服务相对比较单一,从最初的 CRM 等软件服务,演变成 SaaS 服务,从提供技术支持到提供整体解决方案,发展过程并不像 To C 服务那么高歌猛进,花样繁多。To B 服务本质是帮教培机构赚钱,但近年来在形式上也出现了不同的玩法。

1、为教培机构赋能。这是比较传统的 To B 服务,为教培机构提供 SaaS 服务,让培训机构一方面节省自身人力成本,另一方面大大提高传统机构的工作效率。比如校宝在线的收银宝,信用卡收款费率低至 2.5‰,秒杀 POS 机,直接帮培训机构节省了手续费,还大大提升了财务效率,某种程度上讲,省钱就是赚钱,这种服务被越来越多的培训机构所接纳。目前为教培机构赋能方面,比较主流的做法有阿里、腾讯、校宝这种 SaaS 服务,好未来提供教研、教学的内容服务,此外还有 To B 机构提供师资、人力、获客、品牌方面的服务。

2、帮机构直接赚钱。不要以为 To B 服务是一劳永逸的,服务不提升、产品迭代慢也会被随时淘汰。还以校宝为例,背靠金主爸爸蚂蚁金服,为培训机构推出分期付款业务,家长在购课的时候就可以放心用花呗分期,一定程度上可以起到帮机构促签的作用。此外还联合人保财险,平安产险推出了保险服务平台,校宝安心保,提供教培责任险,学员意外险等。笔者有个朋友做国际幼儿园加盟,旗下有一加盟幼儿园,孩子在园期间意外摔倒,头部被缝了三针,家长以此要挟索要高额赔偿,并且拒绝走起诉途径,整日在园门口横幅索赔,直闹到幼儿园濒临关门,如果当初给入园学生购买这种保险,何至于闹到关门的境地啊。其实教培行业有很多机构的学生都有一定意外受伤风险,比如武术培训,幼儿类,课外活动类等,给学生一个保险,让家长安心的同时,也是给公司一个保障,诸如此类帮机构获客,提升转化的服务就是帮机构赚钱,也逐渐被市场认可。

教育 To B 的市场有多大

无论哪个领域创业或者投资,都要看该领域是否存在天花板,有多大想象空间。比如红极一时的在线一对一,经过一轮投资热之后,被印证了盈利模式存在天然缺陷之后,除了头部机构还可以拿到投资之外,新创业机构逐渐凉凉。那么 To B 领域有多大想象空间呢?

与其他行业相比,教育行业是信息化程度最低的,并且在躺着都能赚钱的年代,很少有人能意识到信息化的重要性,导致现在一线城市的大机构在信息化方面也很落后,有调查数据表面,目前在管理、财务、CRM 等方面实现系统化的培训机构不足 40%,所以 To B 服务的市场空间在一线城市就非常大,但这还不是重点,我们再看下三四线城市。

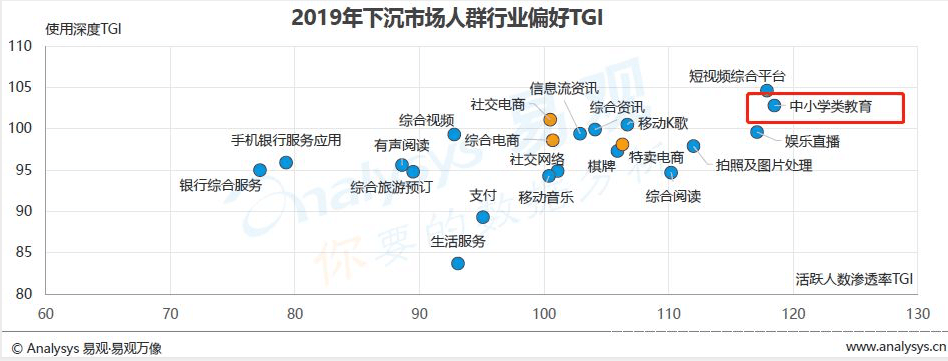

易观的报告中下沉市场用户规模数据显示,在中小学类教育人群数量方面三四线城市人群数量略高于一二线城市,换言之,在中小学辅导领域,一二线城市撑起了好未来,新东方两大巨头和众多中小培训机构,在三四线市场也蕴藏着同样的能量,甚至更大。

从活跃人数渗透率和使用深度两个指标看,下沉市场用户对视频,教育,电商,资讯等领域偏好比较高。因此在下沉市场快速杀出了视频领域的快手,电商领域的拼多多,资讯领域里的趣头条,那么教育领域在下沉市场的黑马会是哪家呢?

三四线城市 To C 蕴藏着巨大的机会,但在中国有人的地方就有培训机构,三四线城市也早有地方培训机构占坑,后来者介入也有一定的门槛,但对于 To B 机构而言,完全是一片蓝海。

据调查,目前三四线城市的教学、管理依然是「Word、Excel、微信」三件套,从营销招生到教学运营都处于刀耕火种的初级阶段,To B 的服务能第一时间能从系统、内容、师资方面给培训机构赋能,帮助培训机构快速崛起,这已经不仅仅是提升效率节省成本的问题了,因此有人喊出「万亿市场」似乎并不显得夸张。

真 To B 还是伪 To B

中国的教培市场之所以乱,就是充斥着各种无底线的操作,大家知道 To B 的服务难免会触及到培训机构的核心数据,通过数据分析再迭代产品。而就有培训机构利用这个便利,明则开展 To B 服务,实则窃取培训机构数据,待时机成熟自己开展 C 端服务,严重者可以给服务培训机构造成致命攻击,所以就有真 To B 和伪 To B 之说。

那么在选择 To B 服务时如何区分真伪呢?笔者觉得校宝张以弛有句话比较适用:「To B 的边界在于不跟 B 端客户争利,这是最基本的底线。」但说这句话校宝也是交过学费的,2010 年校宝刚成立的时候,做的是易改,To C 的服务,四年后才确定了完全 To B 的定位。

很多人会拿阿里腾讯说事,这两家也是左手 To B,右手 To C,为什么我们不可以?马云说,淘宝的 C2C 跟阿里巴巴的 B2B 没有本质区别,C 大一点就是 B,B 小一点就是 C。而腾讯的理念是,不管 to C 还是 to B,归根结底都是 to C,要么直接 to C,要么帮助 B 完成 to C。但二者都有一个明确的界限,不与中间的 B 端机构争利。

给 B 端机构赋能,就是要把自己优势的能力拿来补充培训机构的短板,不是加盟,也不是进军下沉市场的跳板,而是帮教培机构提升效率,节省成本,完善产品,提升竞争力,是帮着机构赚钱。

总之,教育 To B 市场空间虽然很大,但随着风口来临,早有布局者严阵以待,留给后来者的机会并不多。