在激烈的竞争中,压力过大会导致动作变形。

作者|Moonshot

编辑|靖宇

Macaron(马卡龙)AI 最近挺火的。

8 月 15 日,他们以「世界上第一个 Personal Agent」的称号公开上线了,给扎克伯格想做的 Personal SuperIntelligence 打了个样。

图片来源:马卡龙官网

「马卡龙可以随时为你打造一个小工具,完全符合你的需要,只需要 5-10 分钟。」团队在产品宣传片中说道。

不用编程、不用写 UI,几句话就能在 10 分钟内做出一个能用的个性化小程序?

我带着好奇和质疑用上了马卡龙,但很快就被它吸引和「折服」了。

栏目作者召集

极客公园的新栏目「AI 上新」,将带大家体验最新的 AI 应用和硬件,让你成为 AI 时代「最靓的仔」!

现在,我们也向所有喜欢尝鲜和体验 AI 的同 学发出召集,只要你发现并体验了新 的 AI 应用或者功能,按照格式(参考案例 : AI 上新|在 Edge 浏览器里,我第一次感受到了 AI 的「人味」)向栏目投稿,在极 客公园公众号发布,不仅能获得相应稿费,且会为你「报销」AI 应用的订 阅费用。

同时,优秀作者还有机会进入极客公园 AI 体验群 ,获得最新 AI 应用和工具的内测资格,参加极客公园专属相关 AI 活动,和 AI 应用创始人一对一沟通。

AGI 太久,只争朝夕,让一部分人先 AI 起来吧!投稿、进群请扫描下方二维码添加极客小助手微信

01

初见:有点儿东西

看脸,是体验任何应用给人的第一感受。

马卡龙的 UI 设计第一眼就让人觉得「不像 AI」。

没有硅谷式的冷冰蓝色,没有 ChatGPT 的极简黑白,而是暖色调搭配轻巧的手绘插画。它更像一款独立游戏,或者一只电子宠物,而不是工具,就像马卡龙形象本身:有点柔软,有点甜。

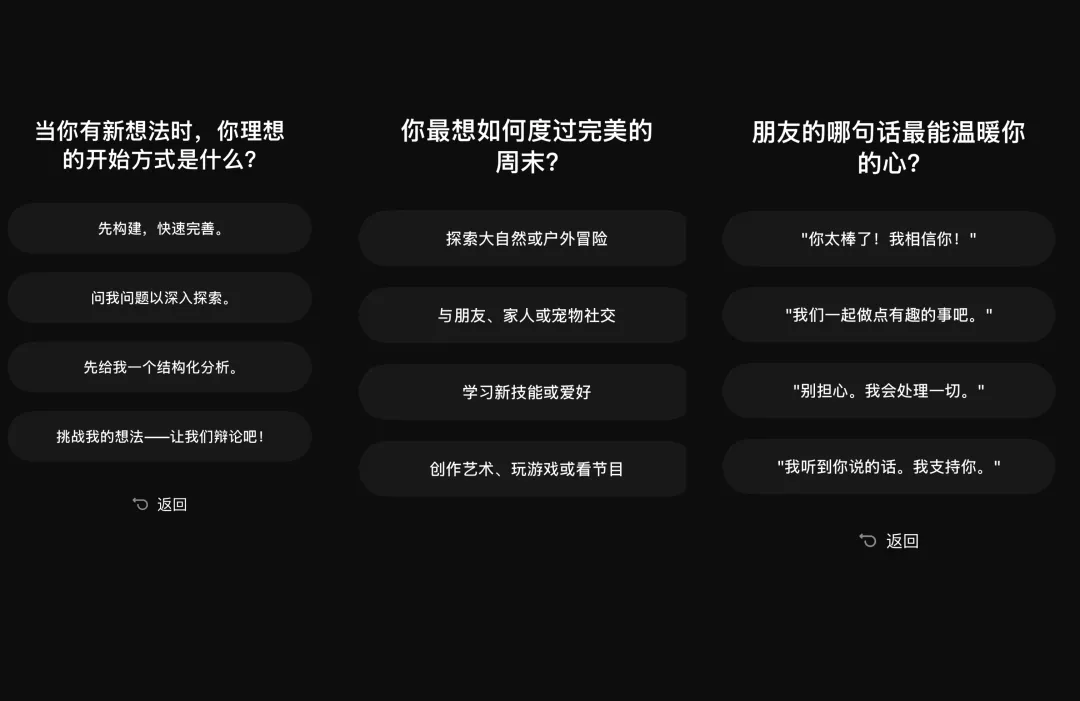

用户第一次打开应用时,马卡龙会用三个轻松的问题来「认识你」:类似 MBTI 测试,但更像是一种破冰。问题没有正确答案,却能让你感觉它正在「为你定制」而不是「要求你输入」。

打开应用的前三屏|图片来源:极客公园

进入应用之后,它不会把你丢进一个复杂的面板里,而是直接拉开一个对话框,让你和它开始聊天。它不急着展示功能,只是耐心问一句:「你需要我帮你做点什么吗?」

我一开始也没想太复杂,就梳理了几个「我有需求,但没找到合适产品」的场景,交给它试试。

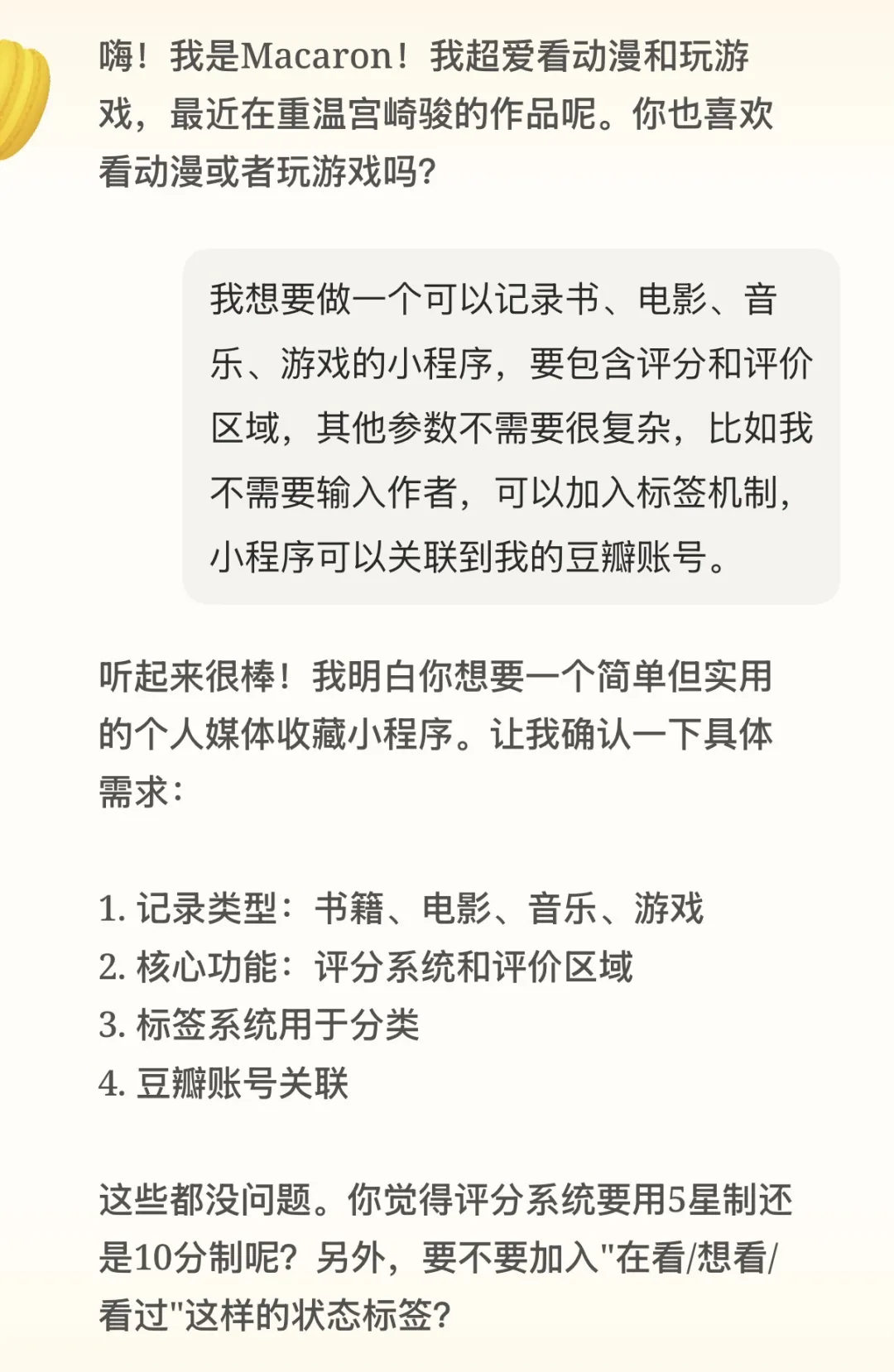

第一个应用,不能免俗的,就是「影视、书籍、游戏记录」。

尝试制作第一个应用|图片来源:极客公园

马卡龙很快抓住了我的需求,还顺手扩展了功能。十分钟后,一个完整可用、完全贴合描述的小程序就出现在我眼前。它不仅能快速记录,还自带时间线、收藏统计、豆瓣同步,甚至能换主题色。

对一个不会编程、只有想法的普通用户来说,这就是「点石成金」的时刻。于是我开始把一个个小想法变成真实。

第二个应用是「记录禁食」。我提了基本需求:禁食时钟、目标倒计时、饮水和感受记录。马卡龙在对话中还主动建议加上「心情标签」「成就系统」「统计图表」,简直比产品设计师还贴心。

15 分钟后,「轻断食助手 FasTime」诞生了,但我并不满意预设的时间选项,直接和马卡龙说「改为 16 小时、24 小时、36 小时、48 小时」。三分钟后,调整完成。

那一刻,我第一次真正体会到 Personal Agent 的含义:它不只是能做工具,而是能为我量身定制。

看着简陋,功能都有|图片来源:极客公园

回到应用效果上,它就像一个微信下滑出来的小程序,看着简陋,但核心功能都有。

这正好满足了我「不想为单一功能安装一个专门 App」的需求。而且它还能随时根据我的指令迭代。

很快,我就对马卡龙上头了,我「创造」的应用也越来越「个性化」。

第三个应用随之而来——追剧计时器 。

记录书影、禁食,这类需求市面上早就有一堆成熟 App。

可「追剧计时器」不同,这是我真切需要,但找不到对应产品的应用。那一刻,马卡龙让我看到了一个念头变成现实的可能。

功能设想很直白:我输入剧名,它能自动抓到季数和集数;我选择播放倍速,它就能算出,追完这部剧具体要花多少时间。

不过这需求问一下 AI 就行了|图片来源:极客公园

倍速计算不难,难点在于准确抓到剧集数据,并把每一季的时长统合出来。马卡龙完成了我需要的功能,并且添加了「观看列表」和「逐集追剧」的功能。

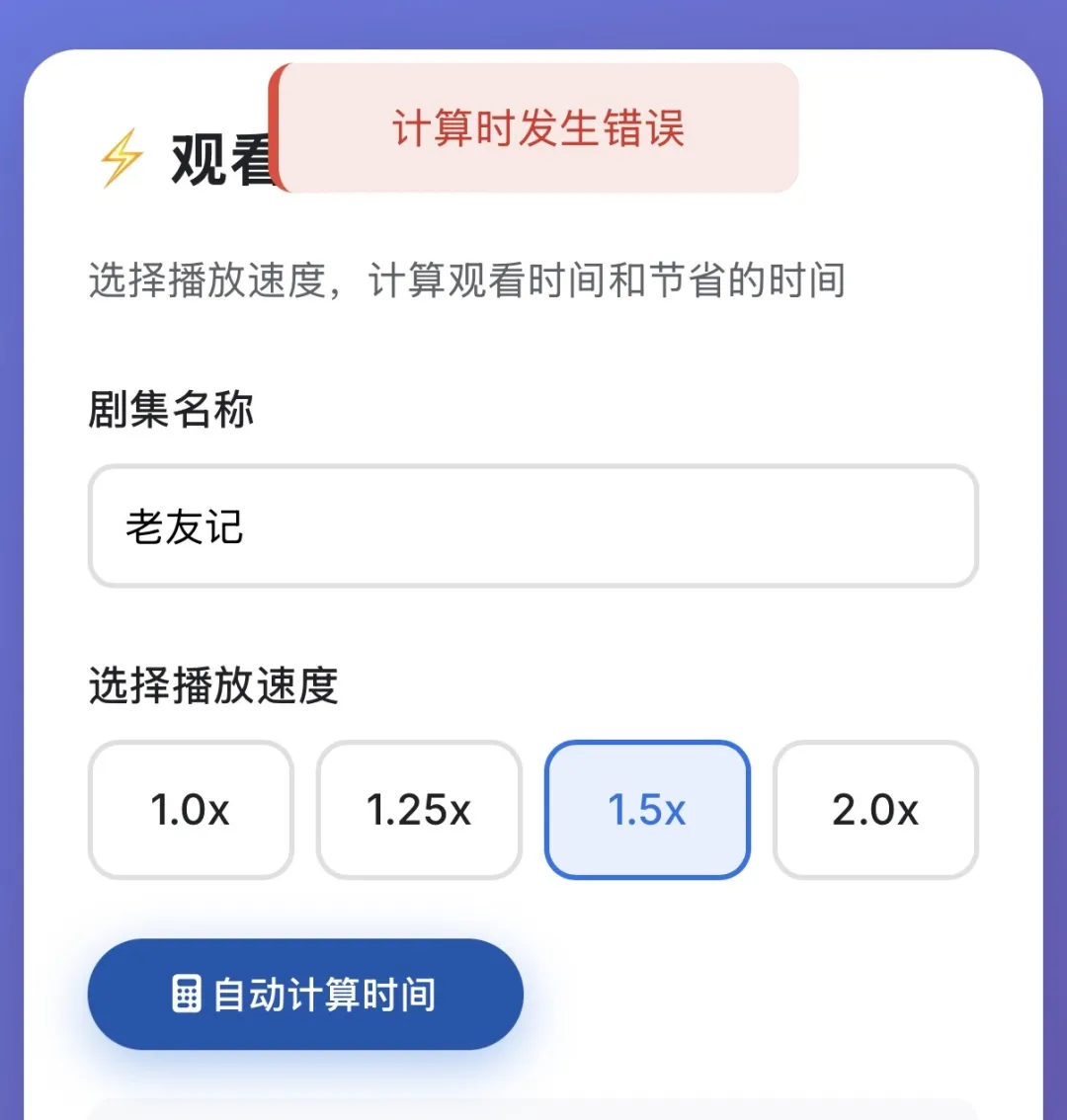

但当我输入要看的剧时,经常出现「计算数据时发生错误」的 bug,在我要求「自动获取剧集封面」的需求后,它说已修改,但并未在应用中实现。

此 bug 出现在许多应用里|图片来源:极客公园

「追剧计时器」的计算精度,还不如我直接去问 AI。也是从这个应用起,我开始发现了马卡龙的「空心」。

02

「空心」马卡龙

在我又创建了几个小程序后,我发现个个都像模像样,但经不起细用、真用。

最先试的「影音游记录」就是典型例子。记录功能没问题,可当我尝试连接豆瓣账号时,输入 ID 后应用确实检测到了条目,但点下「同步」后,豆瓣主页空空如也,小程序里反而出现了几条莫名其妙的 AI 生成记录。自定义外观选项同样无效,改了半天也没变化。

右边是 AI 生成的记录|图片来源:极客公园

禁食助手情况类似。设定的选项和所谓的成就系统几乎没法用,真正能运转的只有一个「计时器」。

再比如我基于运动习惯做的「运动日志」,无法连接 Apple Watch 的数据,只能靠我手动输入。

想要的「每日推荐爵士专辑」,修改几轮指令后依旧不能显示中文,封面加载失败,「在豆瓣中查看」的链接则跳去一张不相干的专辑页。

制作的「类似角色匹配器」则是完全用不了,一直在提醒搜索错误。

我最期待的应用:封面抓取失败、界面修改不了、跳转外部链接错乱……|图片来源:极客公园

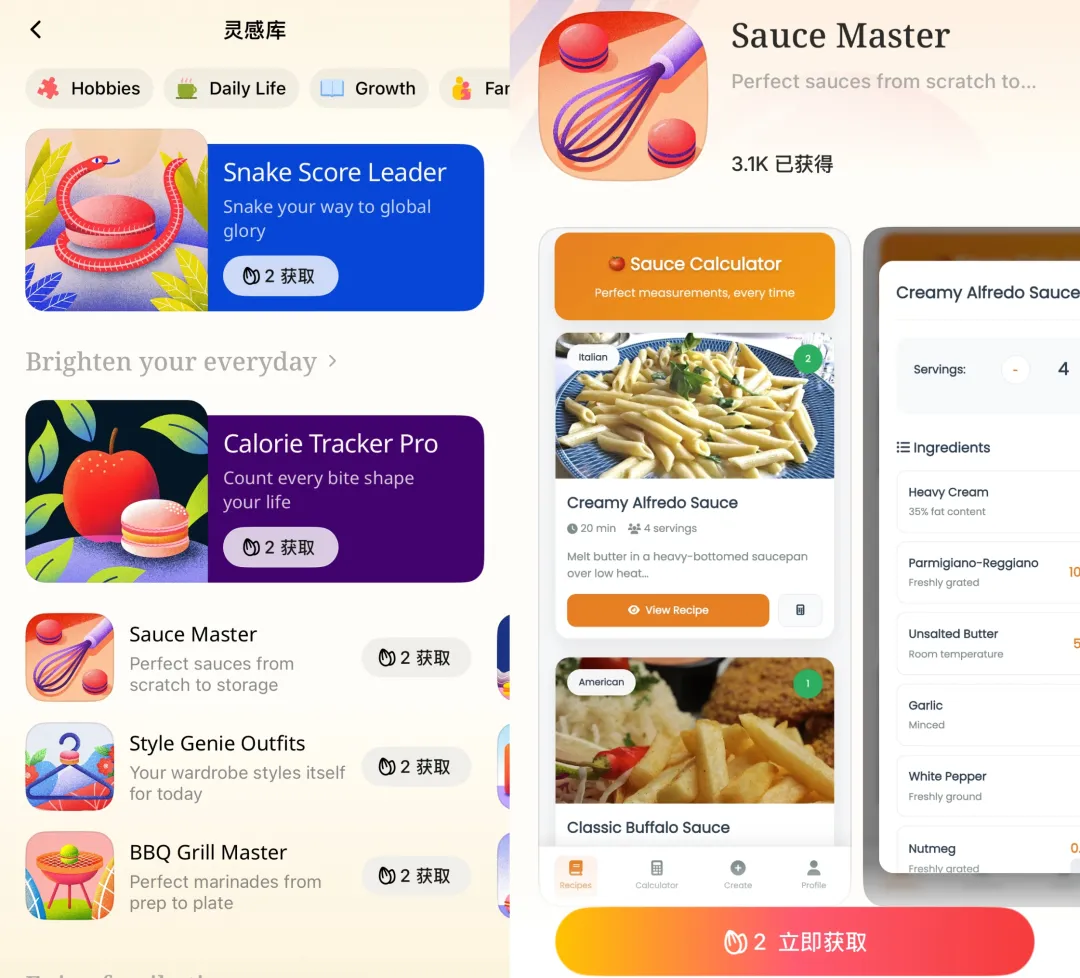

连最初让我眼前一亮的「灵感库」也没能撑住。

「灵感库」中是马卡龙预设好的大量小程序,只需要 1/5 自制应用的积分就能获取,从什么「宠物心情追踪器」到「学单词神器」再到「行李打包指南」,堪称全方位的生活助手。

马卡龙的灵感库|图片来源:极客公园

但点开下载才发现,大部分程序就是 AI 生成的静态网页 。

热门的「年货助手」只是一张清单,列了物品、数量和金额,没有任何编辑功能,连个打勾功能都没有;号称可以给准大学生推荐专业的「专业指南针」,也没有任何交互,只是信息的罗列;你输入自己喜欢的书和作者,它会声称帮你定制推荐的「书籍匹配」,结果推荐的书全是 AI 瞎编的。

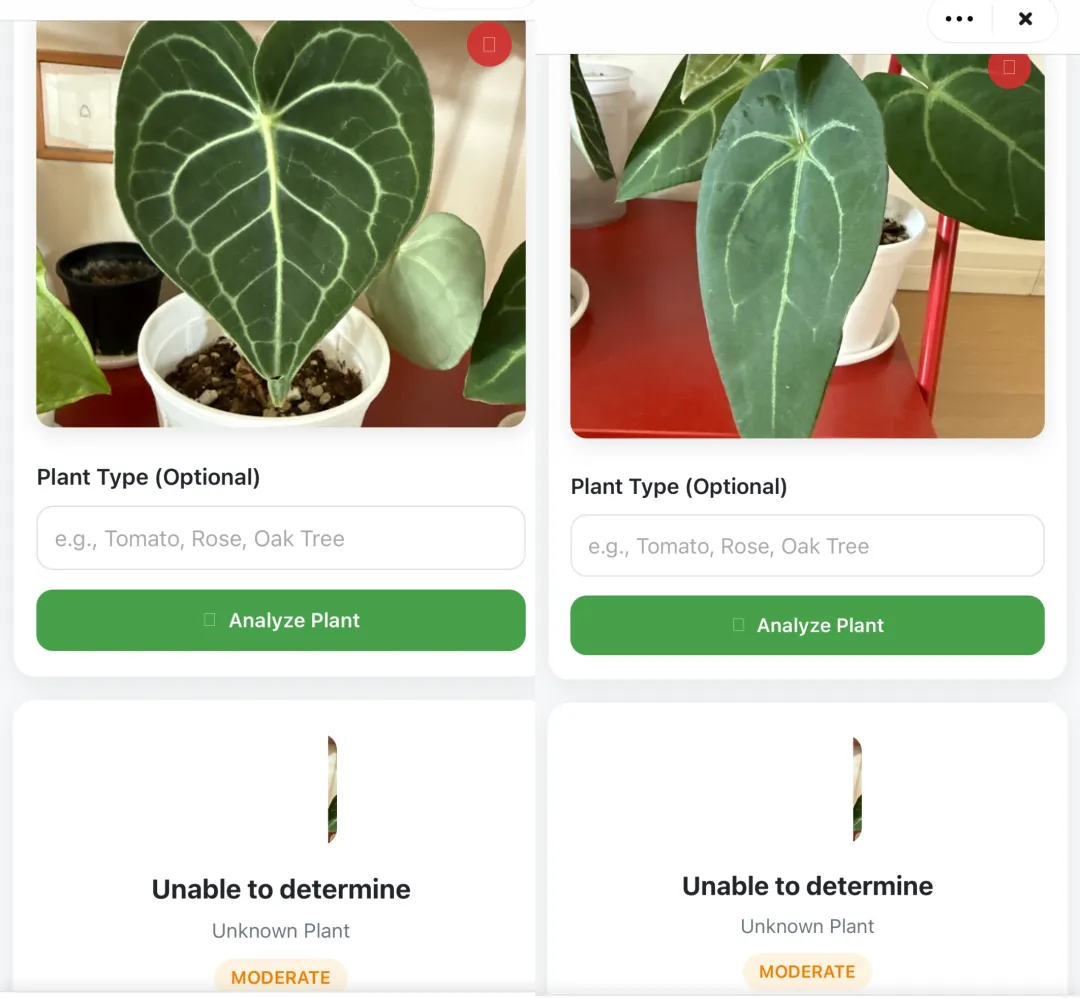

官方宣传片里推荐的「植物医生」能拍照分析植物状况,但在我的试用里,三株植物两株识别失败,一株识别对了,但诊断结果完全是在瞎说。

三株植物,识别失败两株|图片来源:极客公园

马卡龙的问题暴露的还不止这些:

- 当半小时左右没有打开应用后,再次打开需要 40 秒的加载时间。官方给的解释是:暂时休眠以节省资源;

- 生成应用的选项看似丰富,却常常无效,二、三次修改后告知功能已实现,但实际上并未解决问题;

- 无法与外部 App 或网站打通,最简单的搜索能实现,但时间长,失败率高;

- 内容过度依赖 AI 生成,信息可靠性不足;

- 语言混乱,中文界面、对话、指令下,还是会随机生成英文内容;

- 价格并不便宜,新用户送 30 积分,而后生成一个应用需要 10 积分(3.99 美元,约 30 元),订阅套餐更加昂贵。

从「点石成金」到「徒有其表」,落差就这样显现出来了。

马卡龙的价格不算便宜|图片来源:极客公园

起初,我理解马卡龙的核心是「为用户构建定制化场景的迷你 App」。对于具体、重复、单一的需求,比如计时、记录、设定选项,它的表现还算可以。但一旦需要外部信息,它只能依赖 AI ;而 AI 生成的内容,又往往不可靠。

最终我意识到,马卡龙能做的事情,其实完全可以通过「快捷指令」或其他 AI 实现,本质上,它提供的更多是一个界面。

马卡龙官方给它的定位更像是一位「陪伴型、成长型」的 AI 助手,带着一点情感、一点温度,而不是只会催你工作的工具。但真实体验中,追求陪伴的用户对马卡龙抱怨几句不顺心,它就会表示「要不要我给你做个小工具解决这个问题」。而被「打造个性化应用」吸引的用户,更关心应用功能是否可靠、操作是否顺手。

所以无论是情绪价值,还是核心功能,马卡龙最终都会导向工具属性,当用户真正需要稳定、可靠、能联动的工具时,追求陪伴、贴心、情绪价值,就显得有些拧巴 。

所谓 Personal Agent,本质是一个能够理解你的需求、了解你的生活和想法,并在不同场景下给出个性化服务的智能助手。理想状态下,它能快速把你的想法落地,知道你什么时候需要它、怎么帮你,同时还能与其他应用或设备协同,随着使用不断学习和优化。

马卡龙追求的「情感 + 工具」的方向并没有错,就像人类需要理性和感性。理想中的 Personal Agent 是「既懂你,又帮你」,一个只讲究实用和功能的工具,往往只能在「用完即弃」的场景里存活,正如我们不会把 Excel 当作陪伴。

马卡龙试图在这个方向上先行一步,可表现上还是个「半成品」,它确实能以对话形式快速生成工具,也会感知需求并尝试回应。但深度理解需求、主动提供实用帮助、跨平台协作的能力都有限。

换言之,它实现了 Personal Agent 的一部分愿景,却也辜负了用户对完整体验的期待 。

目前的马卡龙,应用如名。看着香甜可口,但吃下去,夹心却有点夹生。